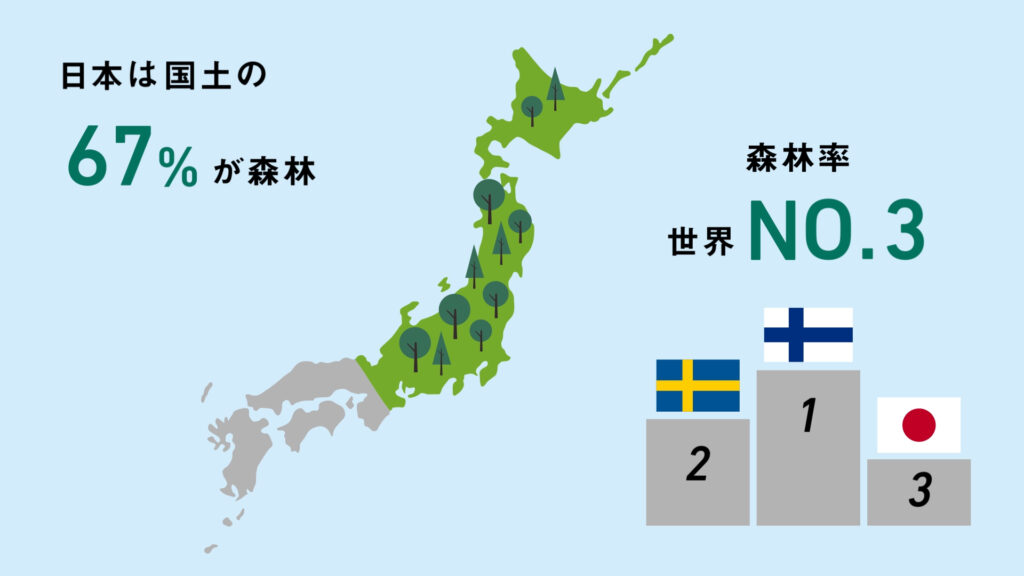

日本の森林面積は約2,500万ヘクタール、これは国土の約3分の2を占める面積です。

そのうち約4割にあたる人工林は戦後に拡大造林されたもので、伐採期を迎えた立木が放置され放置林が増加。山村の過疎化や担い手不足など、林業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

こうした背景を受けて、いま注目を浴びているのが、最先端のICT(情報通信技術)やAIを活用した「スマート林業」です。ドローンによる森林調査や、重機の遠隔操作、人工衛星を使った資源量の解析 。ハイテクであまり馴染みのないジャンルのことだと思われがちですが、その本質は「人手不足の解消」や「作業効率の向上」にとどまらず、森の恵みを持続的に活かすための新たな取り組みでもあります。

たとえば、これまで「地道な人力調査」で行っていた森林の資源量把握や境界地調査は、ドローンや地理情報システム(GIS)などを活用することで、短時間かつ高精度に行えるようになります。

また、危険を伴う伐採作業では重機の遠隔操作によって、作業環境の安全性も高まります。

院庄林業でも、こういった「スマート林業」を積極的に取り入れ、日々の現場で活用しています。

この記事では、スマート林業のテクノロジーや活用シーン、その事例や成果、さらにはそのメリットや課題なども紹介していきます。

林業にテクノロジーが加わることで、産業自体がどのように改善されるのか 。

その新しい可能性を探ります。

スマート林業を支えるテクノロジー

「スマート林業」と一口にいっても、その内容は実に多彩です。

たとえば「ドローンを使った立木調査」「地理情報システム(GIS)によるデータ管理」「自動化された重機の遠隔操作」「人工衛星画像を活用した森林解析」など、さまざまな技術が組み合わさって新しい林業のかたちを生み出しています。

ここでは、注目度の高い技術をいくつかピックアップして、その役割や期待される効果をご紹介します。

「テクノロジーって何だか難しそう…」と思われるかもしれませんが、ポイントを押さえれば意外と身近で、むしろ林業や森林保全に欠かせない存在になりつつあるのです。

ドローンを活用した森林調査

かつての方法では、山奥に入り込み、目視と測量器具を頼りに1本1本の木をチェックしていました。それがドローンを活用することによって、上空からまとめて撮影して、解析まで行うことが可能になります。

メリット:短時間での広範囲調査と正確な情報取得。

ポイント:操縦者の技術習得が必要ですが、遠隔地でもデータを共有できるため、

林業組合や自治体が連携しやすくなる利点もあります。

地理情報システム(GIS)とリモートセンシング

そもそも林業とは、ある程度育った木を伐採して収穫(=資源化する)というもの。森林の資源量は木の成長に伴い、常に変化しています。

林業を円滑に進めるためには、どこのエリアでどのくらい伐採するかという計画を立てる必要があります。これまでは、その調査には多くの人手と時間がかかっていました。そこで、地理情報システム(GIS)やリモートセンシング(「物を触らずに調べる」技術)を活用することで、「どこにどのくらい伐採に適した木があるのか」ということが把握できるようになります。

地理情報システム(GIS)を活用すれば、パソコンやタブレットで森林の境界や立木の本数を可視化し、地形や土壌の情報も含めて一元管理することが可能に。さらに、人工衛星や航空写真を取り込むなどリモートセンシング技術を併用することで、 樹木の状態や植生分布の把握が可能となり、森林の健康状態や成長スピードを見極めることも夢ではなくなりました。

メリット: 客観的なデータが蓄積されるため、伐採時期や施業計画の立案がスムーズに。

ポイント: 初期費用や運用コストのほか、データ分析の専門知識が求められるなど、導入にあたってはハードルもあります。

林業機械の発達による安全性・作業効率の向上

北欧などの森林は平地にあることが多いですが、日本で森林といえば、そのほとんどが山にあります。山は険しく、作業現場までのアクセスが困難。昭和初期の林業では、人力で立ち木を伐倒し、何度も往復しながら材を搬出する―そんな重労働が林業の当たり前でした。

しかし、近年は「高性能林業機械」の登場によって、そのイメージが大きく変わり始めています。ハーベスタやフォワーダと呼ばれる重機を導入することで、丸太を安全に、そして効率よく扱えるように。

さらに、ここ数年注目を集めているのが遠隔操作やAI解析です。急斜面や転落のリスクがあるエリアなどにも、人が直接入らずに機械を遠隔で動かせるため、作業者の安全が一段と高まります。

また、機械に取り付けたセンサーから収集したデータをAIが解析し、伐採時期や搬出ルートを最適化する試みも始まっています。時間や燃料のロスを減らし、効率よく木材を運べるため、人手不足やコスト削減の課題解決にも大きく貢献しているのです。

林業における「危険な作業」というイメージは、こうした技術の進歩によって少しずつ変わりつつあります。山の中で働く人の安全を守りながら、質の高い木材を効率的に供給する 「林業機械の発達」は、この両立を目指す大きな鍵と言えるでしょう。

海外と国内の事例と成果

海外/フィンランドの取り組み

世界を見渡した時、森林大国で先進的な林業を実施している国は北欧に多いと言えます。その中でもフィンランドは、日本と地形などは違いますが、森林面積や森林率など共通点が多くあるにも関わらず、年間木材生産量は日本の約3倍の約6千万㎥。製材や製紙など木質製品の生産・輸出額も非常に高く、国の基幹産業として森林業が成り立っています。

◆ 森林管理への意識の高さ

古くから木材の輸出や林産業が主要産業となってきたため、森林管理に対する国民の意識が非常に高いのが特徴です。それは法として成立しているほど。フィンランドの森林法では、森林の生態系を維持しながら計画的に伐採と植林を行うことが定められています。

・樹齢70年未満の木は伐採できない

・1本の木を伐採するごとに5本の苗を植樹する

・森林所有者は森林計画を策定し、10年に1回見直す

など、みんなで森林を管理・発展させていこうという意識が根付いているんですね。

◆ 国家規模でのデジタル化・森林インベントリー

フィンランドでは、国土全体に渡る森林インベントリー(資源量調査)が行われており、そのデータが各地域の森林所有者や研究機関にオープンに提供されています。

衛星データや航空LiDARを活用し、樹種・樹齢・密度・蓄積量などを高精度に把握。

更新頻度も比較的高く、常に最新の状態に近い情報を管理できるのが強みです。

◆ 高度なリモートセンシングとAI解析

ドローンや航空機によるLiDAR測量が普及しており、地形や樹高を精密に把握することで、最適な伐採方法や林道整備ルートのシミュレーションが可能となっています。

また、衛星画像と気象データを組み合わせ、AIが樹木のストレス状態や病害虫被害の発生リスクを自動判別するシステムが研究・実用化され始めています。森林の異変を早期発見・早期対策できることによって、被害拡大を防ぎ、森林資源のロスを最小限に抑えています。

◆ 国家を挙げた「バイオエコノミー」戦略

フィンランドでは「バイオエコノミー」と呼ばれる、木材をはじめとするバイオ資源を活かした経済戦略が盛んです。建築用のCLTやバイオプラスチックなど、多様な木材加工製品の開発が進んでおり、国家プロジェクトとして支援を受けています。

また、単に資材としてだけでなく、観光・レジャーや健康増進(森林浴など)といったかたちで森林を活用する試みも積極的に推進。スマート林業の技術を応用することで、利用可能エリアや混雑状況をデジタルで管理し、自然破壊を抑えつつレジャー利用を推進する事例も出てきています。

◆ 森林認証(FSC、PEFC)と環境配慮

国際水準の森林認証取得

FSCやPEFCといった国際水準の森林認証を積極的に取得し、持続可能な林業のアピールを世界に向けて発信しています。スマート林業の導入で、伐採履歴や森林管理の透明性が高まり、認証要件への対応がスムーズになっていることも、この助けになっていると言えます。

さらに、カーボンクレジットとの連携も進んでいます。森林が吸収するCO2の計測精度が上がり、カーボンクレジットの創出や取引がより実用的に。企業や投資家が「森林保全に資金を投じる」仕組みができつつあり、経済と環境の両立を図るうえで重要な要素となっています。

以前、このWEB MAGでもフィンランドの企業について取り上げていますので、ぜひご覧ください!

国内の事例など

近年、日本国内でも、スマート林業への取り組みは進められています。

◆ 栃木県:自治体と森林組合が連携してスマート林業を推進

栃木県は豊かな森林資源を有しており(県面積の約55%が森林)、スギ・ヒノキを中心とした林業が古くから営まれてきました。しかし、全国的な傾向と同様、担い手不足や高齢化、放置林の増加などの課題が山間部を中心に顕在化。

こうした課題を解決し、森林資源の持続的利用や地域活性化を実現するために、栃木県ではドローンやICT、AI技術などを活用するスマート林業を推進。県や森林組合・民間企業が連携し、データを活かした効率的かつ安全な施業モデルの構築を目指しています。

とちぎ森林創生ビジョンという「林業・木材産業の産業力強化」、「森林の公益的機能の高 度発揮」、「森林・林業・木材産業を支える地域・人づくり」の3つを重点施策に、未来技術を活用した「スマート林業の推進」を共通施策に掲げ、様々な取り組みを積極的に展開している。

参考:https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/documents/01shinrinvision_honbun_1.pdf

◆ 島根県:自治体と森林組合が連携してスマート林業を推進

島根県も、ドローンやIT管理システムを導入し、スマート林業のモデル事業に取り組んでいる地域のひとつです。

県内の森林組合では、ドローンを使った上空撮影による立木の本数や樹高の把握、地理情報システム(GIS)を活用した境界確定や施業計画の策定などを実施。その結果、森林調査にかかる時間が大幅に短縮され、現場の人手不足を補うだけでなく、正確なデータに基づいた施業が可能になりました。

導入を成功させるためのポイントと今後の展望

林業の未来を広げる「スマート林業」ですが、取り入れて活用していくためには、そのための環境やリソースを整備していく必要があります。

● 段階的な導入から始める

スマート林業に取り組むうえで、まずはドローン測量や簡単な管理ソフトの導入といった、効果が見えやすい部分から始めるのが良いかもしれません。大規模な設備投資を一気に行うとリスクが高まるため、実際に試してみて成果を確認しながら、遠隔操作重機やGISシステムなどへ順次拡大していくとスムーズです。

● 人材育成と現場の理解を重視する

ドローン操作やデータ解析などができる人材は、スマート林業の要となります。各地域の自治体や森林組合でも、講習などを実施しているところも多いですが、社内においても若い世代や異業種の方々が参加しやすいような研修体制や、これまでの経験との連携が重要です。新しい技術に対する理解を深めてもらうことで、導入の抵抗感が減り、現場全体で効率が上がっていきます。

● 行政・異業種との連携を積極的に

所有者不明林や山林境界の確定といった課題は、事業者だけでは対応が難しい場合があります。そこで、行政や森林組合、スタートアップ企業や大学の研究室と連携し、補助制度や共同研究を活用する事例もあります。他分野のアイデアを取り入れることで、施業コストの削減や作業安全性の向上など、大きな成果が期待できます。

今後の展望:スマート林業が切り開く未来

一朝一夕に活用できるものではありませんが、その可能性は大きく、今後の林業の発展のためには避けて通れない技術と言えるのではないでしょうか。

● 地域経済と環境保全の両立

スマート林業で生産性が高まると、林業が地域の主要産業として見直される可能性も出てくるのでないでしょうか。

若手の雇用創出は地域活性化の一助となりますし、整備が行き届いた森林は豪雨や土砂災害のリスクを減らす。さらにCO₂吸収量の“見える化”が進めば、カーボンクレジットなど新たな収益機会も生まれるでしょう。

● 森林認証や国際基準への対応

AI解析や衛星データを活用すれば、森林管理の透明性が高まり、FSCやPEFCといった国際的な森林認証の取得がスムーズになります。世界基準をクリアすれば、輸出市場やESG投資へのアピール材料となり、国内の林業の価値向上につながるはずです。

● 新時代の働き方と付加価値の創出

遠隔操作やクラウド管理によって、場所を問わず施業やデータ分析に関われるようになると、林業の“危険”や“重労働”といった既存イメージが変わるかもしれません。また、森林セラピーや観光など、多様な分野と結びつくことで、地域の森林がより大きな付加価値を生む時代へと進んでいくでしょう。

院庄林業でもさまざまな取り組みを実施

院庄林業は、自社で社有林を管理し、伐採から植林、国産ヒノキの無垢材“乾太郎”をはじめ国内最大級のシェアを誇る集成材やプレカット材など、あらゆる木材製品を取扱い、林業と製材をトータルで担う全国的にも珍しい企業です。

さらなるステップへと挑戦するべく、社内では積極的にDXやICTを活用。伐採や森林管理においては、山林調査をドローン空撮やICT管理システムに切り替えることで、伐採計画や境界確認の効率を高め、作業の安全性も向上させました。

さらに、独自のアプリ開発や管理システムの導入によって、現場にいながら共有クラウドに日報や作業内容を入力することが可能に。作業効率の向上と働き方改善などに役立てています。

製材工場の現場では、オリジナルの小型コンピューターを使い、作業中にB品の記録をクラウド上へ直接送信。生産が終わってから事務所で作業しなくてはいけなかった手順を改善し、効率アップを図っています。

昨年には〈おかやまIT経営力大賞〉の大賞を受賞。

業務における様々な作業を改善した取り組みは評価されての受賞となりました。

これからも院庄林業は、ICTやDX、最新の技術を駆使して、未来の林業を体現できるよう、取り組んでいきます!!

院庄林業の取り組みについては、Youtubeをチェック!!